郭宏雄:痴迷陕北剪纸刺绣的收藏家

人物简介

郭宏雄,西安传媒专修学院教授,中国民间剪纸研究会会员,中国国际剪纸协会会员,中华文化促进会剪纸艺术专业委员会常务理事。致力于陕北民间剪纸、刺绣的收藏与创作。

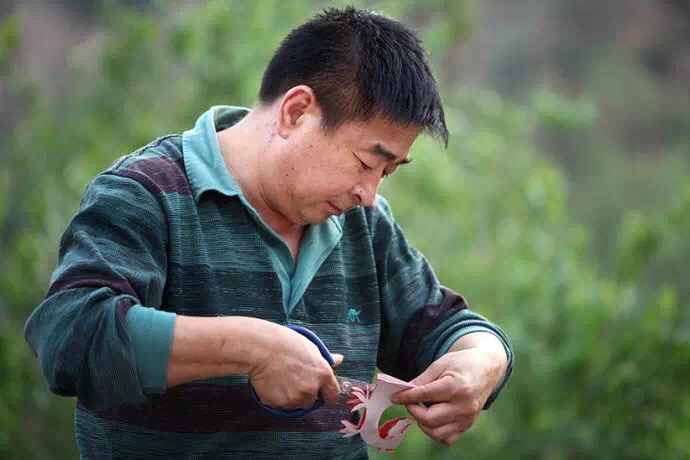

他是地道的绥德汉,却痴迷于陕北剪纸;他本是男儿郎,却热衷于刺绣女红;他是公路工人,却走上了收藏民间剪纸刺绣的道路。在剪纸不断被赋予商业价值并发展为产业化的当下,他依旧坚守于陕北传统剪纸的发掘与保护。本期文化艺术报带您认识这位陕北原生态剪纸、刺绣收藏人郭宏雄。

2016第八届西部文化产业博览会落下帷幕。展会中榆林馆展出的线条粗犷、色彩艳丽、风格古朴原始的刺绣物件,常引得人们驻步赏看。其主人并非我们所想的陕北巧手婆姨,而是一位年过半百的大叔。这个陕北汉不仅会刺绣,还是一个能剪能撕的剪纸艺人。黄土高原曾因落后闭塞,在相对封闭的环境中,很多古老民俗活动得以被完整地保留下来。具有装饰或民间巫术活动的剪纸艺术更是独树一帜。郭宏雄的作品正是对陕北原生态剪纸艺术的保留和继承。

家乡民俗点燃艺术追求

郭宏雄生于陕北绥德。他说自己走上艺术之路源于对绥德丰厚民俗文化的热爱。绥德历来是陕北文化的中心,民风民俗保存完好。每到清明节,家家户户会把面团捏成各种各样的小动物,当地人称“寒燕燕”。他从小就喜欢陕北民俗,幼时母亲每年清明节都会捏“寒燕燕”,他就帮着母亲一起捏。受母亲影响,对这些节俗中的艺术品逐渐产生了兴趣。

后来绥德县晋剧团招生,还处于懵懂期的郭宏雄考了进来,进一步向艺术靠拢。他被分到器乐组,拉大提琴的师傅有意收他为徒,但见师傅字写得好,就提出向师傅学字的请求。师傅说自己主攻大提琴,字只是业余,把他推荐给了另外一位书画老师。跟着新老师,他不仅学到了专业的书画技能,还结识了不少圈内朋友。与这些人接触的越多,考美院的欲望就越强烈。乐队不是他的理想所在,为了更好地接触文化,他调入了县文化馆。

到文化馆后,正值1982年全省展开文化大普查大抢救,他负责基层群众文化工作,每天奔跑于绥德的各个乡镇村庄,对全县剪纸与刺绣进行普查。在这个过程中,他接触到了绥德传统的剪纸、刺绣、石雕、泥塑等,被丰富多彩的民间美术所震撼,也萌生了学习民间剪纸的念头,看到好的剪纸开始收藏。

自田间地头的艺术吸引

在过去,农民即使掌握农时节气,也不一定风调雨顺,就算勤劳善良,也并不能保障家人健康,天灾人祸都成为人们心里的阴影。于是靠天吃饭的农民想出用剪纸来冲击灾难,赋予祝愿,祈盼带来好运。郭宏雄的儿子出生后常在夜晚啼哭。他按习俗剪了一只老虎,附上写有“天皇皇,地皇皇,我家有个夜哭郎,过路君子念三遍,一觉睡到大天亮”的夜哭贴,来治小儿的夜哭症。这个剪纸恰巧被朋友看见,要求给自己也剪一张。当时正值这个朋友生日,就给剪了一匹马驮着一个铜钱,寓意马上有钱。朋友拿到后很开心,这让郭宏雄觉得自己在剪纸行业还是可以去发展。于是便开始一边学习剪纸,一边收藏民间剪纸。

5年的下乡普查工作,他掌握到大量的第一手资料,结识了不少民间高手,并拜多位剪纸婆婆为师,学会了剪纸。同时,有人请他画牡丹的刺绣花样,但他画来画去都是白描画,没有陕北传统刺绣的感觉。一次下乡,他发现了一对绣有金鸡芙蓉的枕套,就用一块钱买了回来。由于他从没见过芙蓉花,欣喜若狂地以为自己找到了民间的牡丹花样。后来发现自己当时画的其实是芙蓉,连牡丹和芙蓉花都分不清,这让他想到要把刺绣也进行一次保护活动。在收藏剪纸的过程中开始不间断地收集刺绣。为买一双绣花鞋曾六次前往黄河对岸的山西碛口讨价还价。在收藏过程中,他发现很多陕北传统刺绣和剪纸有太多相似相通之处,堪称姊妹艺术,并把二者融到一起来创作。

当时在文化馆的工资只有二十四块九,后来下乡也没有了补贴。收藏又是会上瘾的,越收越想收。家人的不理解和经济的困窘,使得家庭矛盾重重。无奈之下,他调到了县交通局农村道路管理站工作。巧的是这份工作让他跑农村的机会更多了。忙完本职工作,他依旧爱往剪纸婆婆家跑。有人开玩笑说他不爱老婆(媳妇)爱老婆儿(老太太)。

收藏引出对传统艺术的传承

几十年来,郭宏雄走遍了绥德及周边县区的村庄,访问了400多位民间剪纸和刺绣艺人,发现了像徐润莲、王桂英、郝国兰、李秀芳、杜冰兰等一大批民间剪纸高手,收集到4000余幅原生态的民间剪纸,收藏了1000多件民间刺绣和500多个月饼模。为保护与传承陕北非物质文化遗产作出了一定的贡献。

他坦言:“当麻烦到极点的时候,一拿起剪刀剪纸就会忘掉麻烦。”在这条路上他虽然遇到很多问题和困难,但结识了不少良师益友,收获了别人体会不来的乐趣。

随着民间老艺人的相继离世,他觉得自己的责任越来越重,若再不保护,中国剪纸的源头的传承就成问题。绥米剪纸不像神府剪纸色彩华丽,也不似三边剪纸精巧玲珑,有着自己粗拙奔放而又大气十足的个性。窗花、墙花、炕围花、喜花、吉祥花等在苍劲古朴的剪法中透着喜悦,满含着对美好生活的祈愿和向往。建筑在变,习俗在变,剪纸也要与时俱进。在不改变传统技法与形态的基础上,他正尝试去创新、去改良。目前正在和中国传媒大学合作一部以原生态剪纸为题材的剪纸动画。后期除继续收集外,还将着手整理陕北丧葬剪纸,来填补礼仪剪纸中的这一空缺。

真正的高手来自民间

郭宏雄的剪纸成就离不开一个个大字不识的陕北农村老婆婆。这些老人手中最原始、最传统的技法深深影响着他的收藏与创作。其中一位来自绥德吉镇,一辈子没去过县城的老人,却成了他艺术生涯中最重要的老师。

打听到吉镇有一位很厉害的剪纸老婆婆后,郭宏雄专门骑着摩托车去拜访。

老人所住的旧院里穿廊挑檐,单是大门就有两三寸厚,这让他意识到这曾是大户人家。而老人的窑更是剪纸天堂,墙上贴满了剪纸,柜子上的花瓶里也插满了老人自制的立体花。他告诉老人自己是榆林剪纸协会的,想来学剪纸。老人推辞说自己早不剪了,剪刀和纸都没了。他随即掏出身上所带的剪刀和纸,递予老人。老人接过手问:“剪上个什么?”他答:“你看,想剪啥就剪上个啥。”

老人边剪边说着家事。他怕老太太累着,就问她困了没,老人说:“剪窗花不熬的,你困了你先睡。”并从门箱里翻出新被褥铺在炕上,说:“你明走,我再给你剪上两张。人老了,前半夜还精着了,后半夜就憨了……”老人又问再剪个什么,他说剪上个鱼。“鱼长腿着不?”老人开始自言自语,“鱼长个人脑,我在戏里见过。”老人的剪纸充满了陕北民俗韵味,想象的痕迹随处可见,大胆奔放,又活灵活现,一张比一张剪得好,剪得细。老人还念着“鲜桃水果稳坐莲花篷,中间赛个石榴红。两朵鲜花围一颗桃,三根仙根扎得牢”这样的剪纸歌谣。

夜深了,老人可能累了,不小心剪断一个锯齿,她连纸带刀扔下说“剪不了了,你还让我剪,不剪了。”很明显老人对自己的艺术要求很高。虽说是信手剪来,但一点也不含糊。第二天老人又剪了好多剪纸,直到把他所带的纸几乎用完。老人的剪纸之所以耐看,是因为她的剪纸里有着不可言说的对生活经历、耐力的坦然和对活着更深意义的理解。

走时他答应老人来年中秋还会再来。遗憾的是第二年去时老人已过世。临终前给儿女留下遗嘱,死后将她的剪纸全部交给郭宏雄。讲到这,他已是满眼泪影。

文化艺术报记者 王 斌

责任编辑 惠茹乐