基本资料

姓名:徐引娣

性别:女

民族:汉

出生日期:1963年6月17日

所在地区:宝鸡市岐山县

政治面貌:中共党员

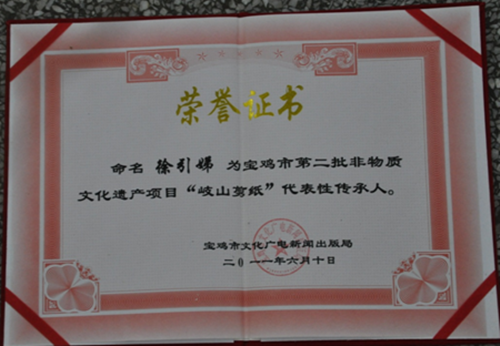

传承人级别:宝鸡市第二批非物质文化遗产项目“岐山剪纸”代表性传承人

从艺经历

童年兴趣

徐引娣自幼接触剪纸,受到家里长辈们的影响,对剪纸产生了浓厚兴趣。

徐引娣的老家在岐山县蒲村镇赵家台村,祖父曾任兰州制桶厂厂长,祖母娘家在兰州,祖父母都是心灵手巧之人。父亲是名乡村医生,母亲窗花剪的特别好,还擅长捏面花、刺绣等技艺,最爱剪凤凰牡丹,寓意丹凤朝阳,盼望富贵吉祥。

在上小学时,徐引娣就喜欢画画。但小学六年级没念完就帮家里人干活。从十三岁开始,徐引娣跟随母亲学习剪纸。母亲是当地剪纸最棒的最漂亮的巧媳妇。过年用的窗花、烟格等都是家里自己剪的。

婆家支持

1983年,徐引娣出嫁时二十岁,婆家的生活情况在当时算是较好水平。公公是农民,当了十几年队长。婆婆虽然是农村妇女,没念过书,但织布、纺线样样在行。丈夫初中文化,是一名汽车司机,非常支持她剪纸。婆婆也通情达理,鼓励徐引娣发挥特长,闲时就可以练习剪纸。

剪纸走向大舞台

2000年,徐引娣在镇文化部的张宗儒推荐下,参加了岐山“周文化艺术节”。此后她便开始有目的地进行剪纸创作,创作出《十二生肖》《松鹤延年》等剪纸作品。

2002年,徐引娣把创作的作品拿到县妇联,妇联主席张冬肖予以表扬。县妇联选送徐引娣到省艺术馆参加培训班,徐引娣获得结业证书和陕西省艺术中心颁发的民间剪纸一级美术师证书。

2004年元旦前,徐引娣在岐山县文化馆举办了个人剪纸展,受到岐山县县长段长军、省艺术馆副馆长许爱玲和文化馆馆长张慎立等艺术界人士的好评和赞扬。同年,徐引娣受到德国黑森州州长、塞禾艺美术学院终身教授施凡米斯拉夫高度评价,并将50多幅作品带往德国陈列展出。

2008年4月6日,徐引娣随岐山展团到“西洽会”上进行剪纸表演;4月6日上午,在省政府领导副省长赵正永等领导的陪同下,澳门特别行政区行政长官何厚铧一行来到“西洽会”陕西展馆参观,他欣赏了岐山县展厅门口摆放几幅剪纸《八仙过海》《连年有鱼》等,并大加赞赏。

2015年5月,应宝鸡市邀请参加了深圳文化博览会,副省长郑小明看到《宝鸡凤鸣岐山》这幅作品后,称赞不已。

宝鸡市群艺馆展览、收藏了徐引娣的三幅作品:《迎新娘》《热爱人民,报效国家》《双虎喜结良缘》。

授徒传承

徐引娣不仅自己在剪纸艺术方面颇有造诣,还授徒教学,将剪纸技艺传承下去。

徐引娣从2000年开始带了4位徒弟:张翠生、黄乖侠、杨俊芹、冯亮亮。他们已经在剪纸技法上有了很大的突破。

2006年,徐引娣受邀,到岐山县青少年活动中心授课两期。为剪纸艺术的推广做出了自己的贡献。

代表作品

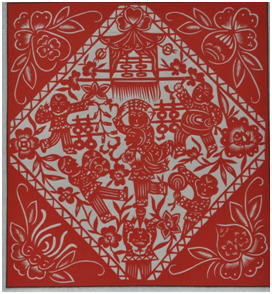

迎新娘

此作品于2004年元旦前夕,在岐山县文化馆个人剪纸展上展出,受到岐山县县长段长军、省艺术馆副馆长许爱玲和文化馆馆长张慎立等艺术界人士的广泛好评和赞扬。

画面清晰、构图结构布排合理。主画面以新娘出嫁,婆家迎亲为主题,以剪纸艺术的方式,生动地展现了结婚的喜庆主题。寓意新婚幸福,婚后生活和和美美。

福多财多

福多财多

剪纸画面以百姓生活中最关心、关注的幸福和财富为主题,构思巧妙,寓意美好。祝愿人民生活幸福和谐,走在致富奔小康的康庄大道上。

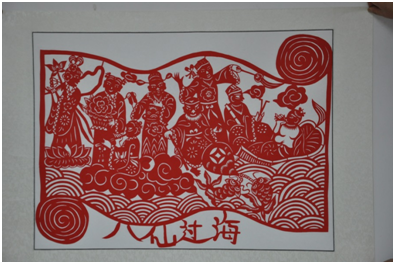

八仙过海

八仙过海

此幅作品以传统题材构思,将我国古老的神话传说与剪纸艺术手段相融合。早在西汉淮南王刘安著成的《淮南子》中,对“八仙过海”的传说就有记载,此后这个脍炙人口的神话传说便在民间广为流传。

这幅剪纸作品匠心独运地选择这一题材,并运用精湛的剪纸技艺创作出一幅不可多得的剪纸艺术精品。对于保留和传承我国的传统文化也有着积极的作用。

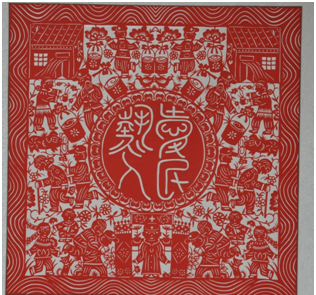

庆国庆

庆国庆

此幅作品选取了全国人民欢庆祖国生日的场景,展现出人们欢欣鼓舞的心情和国庆热闹喜庆的氛围。细腻传神,栩栩如生。

这是为部队创作的作品,运用篆字的“热爱人民”文子造型,展现了拥军爱民的军民鱼水情,表达了部队官兵对人民的深挚情感,展现出全国各族人民对祖国的由衷热爱之情。

连年有余

连年有余

“连年有余”是我国传统艺术中永恒的主题。寓意生活富足美满,福寿绵长。此幅剪纸作品赋予了这些美好寓意以新的生命力。图案以莲花和鱼的精妙搭配,构成了一幅美妙的水中图景。五行之中,水主财运,再结合“连年有余”的美好谐音寓意,使得这幅杰作更显精妙。

所获奖项及荣誉称号

2004年5月作品《福多财多》在中国南家艺界历史文化城博览会的国际民族民间艺术展之国际剪纸艺术展上,荣获优秀奖。

2004年2月作品《八仙过海》在浙江省文化厅主办、桐庐县人民政府和浙江省群众艺术馆承办的“神州风韵”中国民间艺术之乡邀请赛中,获铜奖。

2006年8月作品《送葬图》在第二届国际剪纸艺术展中,荣获优秀奖。

2009年9月作品《庆国庆》在“西秦巧娘”民间手工艺大赛中,荣获一等奖。

2009年在陕西省首届妇女手工艺技能大赛中,获得剪纸类二等奖。

2010年6月作品《连年有余》获“人类非物质文化遗产代表作名录——中国剪纸艺术展”三等奖。

2012年6月徐引娣被评为宝鸡市非物质文化遗产项目代表性传承人。

2009年徐引娣加入中国共产党,并担任党小组组长。

媒体报道

1.《宝鸡日报》岐山县人民政府网站

索引号 /2016-04451

发布机构文化广电局发布时间 2016-06-01

签发日期 2016-06-01

同时转载于新浪微博陕西自媒体头条宝鸡身边事

岐山剪纸非遗传承人——故郡徐引娣

2012年12月

拿起一把剪刀,撑开一张红纸,低头沉思片刻后,刀刃飞快地游走红纸间,一会儿工夫,一张构思精美的“富贵图”剪纸跃然眼前。再细细观赏其他剪纸,各个形态栩栩如生,创意精巧绝伦,寓意十分丰富。这些剪纸作品的创作者就是岐山县故郡镇的一位普通农家妇女——徐引娣。

徐引娣每年创作的作品有千余幅,这些作品走出农家院落、跨出村子、走进省城、飞进国内的艺术殿堂,不仅获得了多项全省、全国大奖,而且在中国(深圳)国际文化产业博览交易会等文化盛会上颇受青睐,曾得到澳门特别行政区前行政长官何厚铧的赞誉。

2011年,徐引娣被我市授予市级第二批非物质文化遗产项目“岐山剪纸”代表性传承人。

田地成了“创作室”

初冬时节,记者慕名赶到杜家村徐引娣家的小院。听说来意后,她笑着说:“我对剪纸非常偏爱,一日不剪觉得心慌,手都发痒。”在二楼一间创作室里,记者看到房间里放的全是剪纸作品,墙上挂的、地上摆的、装裱的,俨然一个剪纸的世界。

徐引娣从小受母亲的影响,对剪纸十分偏爱。每年春节时,她不仅给自家剪窗花,还大方地送给左邻右舍。渐渐地,她还经常给过喜事的人家剪红双喜、拉花、福贴等。出嫁后,村民们不仅过年登门索取,谁家过喜事都要请她用剪纸烘托气氛。

徐引娣家有7亩田,白天,她与丈夫忙着种地、务庄稼。在劳动中,她注意观察果实的形状、人们收获的动作、田野上拉运的景象……一到晚上,拿起剪刀浑身就有了激情,就会忘记一天的劳累和疲乏,有时一剪就到半夜。

徐引娣的剪纸题材都来自于她日常的劳动、生活,有着纯朴的感情与直觉的印象。夏收、秋播时,她从农民喜获丰收和在田地上播种中得到灵感,创作出了“五谷丰登”、“播种希望”等作品。春节期间,她又从农民喜庆过节、致富后的心情等方面汲取生活的营养,创作出一大批“富贵有余”、“年年有鱼”等作品。

在多年的摸索中,她探索出了千刻不落、万剪不断的结构。把剪纸的线条归纳为:“圆、尖、方、缺、线”,即“圆如秋月、尖如麦芒、方如青砖、缺如锯齿、线如胡须”。在构图上,她对于物象之间的比例和透视关系有所突破,较多使用组合手法,在造型上夸张变形,使画面动作夸张,富有节奏感。

四处取经获嘉奖

上世纪90年代初,那时的徐引娣还比较年轻。每年四五月份,她就会背上自己的作品,坐上班车、带上干粮,在周公庙、五丈原等景点参加交流会,推销自己的剪纸,也从外地的同行身上“取经”。

几年来,徐引娣的剪纸作品摞起来有半人高,但她感到自己创作缺乏“艺术营养”。这时,她购买剪纸类书籍、期刊如饥似渴地学习,还参加县上、省上组织的剪纸艺术培训、研修班。在与剪纸高手们的切磋中,她从起剪、用剪、速度、构图等方面细心揣摩,博采众家之长。

不断学习、进步中的徐引娣,不再将自己的作品拘泥于小小的村落和庙会,而是大胆地参加各类剪纸比赛,展示剪纸特有的文化风韵。

2004年,她将自己创作的“八仙过海”反复修改后,在当年举办的“神州风韵”中国民间艺术之乡剪纸邀请赛上获得铜奖,成为我市唯一获得此奖的民间艺人。此后,“庆祝国庆”在西秦巧娘民间手工艺品大赛中夺得一等奖,在陕西省首届妇女工艺品技能大赛中获得二等奖。她的40多幅作品还在省历史博物馆展出,她也获得陕西省民间剪纸一级证书,同时,还在县城举办了个人剪纸艺术展。2005年元月,法国著名杂志《家居廊》记者慕名登门采访,以《剪不断,美夙愿》为题,图文并茂向全世界介绍了“最平实的农家女,用最真诚的艺术语言,把自己最熟悉最热爱的事物剪了出来”。

何厚铧也邀请她

20多年来,徐引娣在剪纸的“王国”里驰骋遨游,她的剪纸技艺日趋成熟,作品越来越多,种类日益丰富。她每年平均购买的大幅红纸超过300张,作品超过1000幅。国内的诸多大赛,她成为不可或缺的邀请人之一。

2008年4月6日,第十二届中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安举行,澳门特别行政区时任行政长官何厚铧,来到陕西展馆参观。在岐山县展厅门口,何厚铧突然停下脚步,研究起地上摆放的剪纸来。展厅入口处摆着几幅剪纸,有“八仙过海”、“鼠年富贵”等。惟妙惟肖,栩栩如生的剪纸人物和动物引起了何厚铧的浓厚兴趣。“在确认这些剪纸出自我的手时,何厚铧说真了不起。”徐引娣说。“现场表演一下!”不知谁喊了一句,徐引娣随即拿起剪刀,不一会儿,一幅“鼠年富贵”的剪纸作品就出现在何厚铧面前。“你的剪纸水平非常了不起,希望你能到澳门为澳门人表演。”临走时,何厚铧握着徐引娣的手,对她发出诚恳邀请。

西安之行,给了徐引娣莫大的鼓舞,使她的创作进入了又一个上升阶段。

2009年,她作为宝鸡市代表团成员,前往深圳参加文博会,带去的剪纸不仅销售一空,现场制作的作品也被排队抢购。

义务带徒风格高

不少农家媳妇看到了剪纸这一古老艺术的魅力,纷纷登门学习。有人说,你苦熬了这么多年才有了名气,谁想学习先交学费;有人说,如今这年月,要学东西哪有不掏钱的;更有人说,掏钱多少也不给别人传授,教会徒弟饿死师傅。一时间众说纷纭,可徐引娣心里明白,自己一步步走来,既有乡亲们的帮助、鼓励,也有各级文化部门的支持与关爱,自己没有理由拒绝上门学习者,更不能收一分钱的培训费。

从前年开始,徐引娣开始举办民间剪纸培训班,无偿给乡亲们传授剪纸艺术,先后培训剪纸爱好者百余人。在她的带动下,邻村妇女纷纷投身剪纸中,已有130多名农家妇女在农闲从事商业剪纸活动。

2012年3月初,安康学院美术系师生慕名来到徐引娣家,看到精巧美观、线条流畅的剪纸作品时,师生们被眼前这位农家妇女的技艺震撼了,他们收购了很多剪纸,将其作为教案范本。

徐引娣说,为了使这一古老的民间艺术薪火相传,她还会继续将剪纸技艺传授给更多的年轻人和乡亲们,为父老乡亲们带来红红火火的好日子。

2.《岐山县文化报》

徐引娣剪纸作品展开展

在第11个世界文化遗产日来临之际,由岐山县文化广电局主办,岐山县文化馆承办的“徐引娣剪纸作品展”于2016年6月1日至6月15日在岐山县文化馆一楼展厅展出。

徐引娣,女,1963年出生于陕西省岐山县故郡乡杜家村冯北组,民间剪纸艺人。近年来,她创作的剪纸作品《八仙过海》、《送葬图》、《财神图》、《回娘家》、《结婚图》、《四季平安图》、《十二生肖》、《五福娃》、《双凤戏牡丹》、《迎奥运》、《二十四孝》、《十大怪》、《鸡报春》等100多幅作品,深受艺术界人士的一致好评。

2003年9月,参加了陕西省艺术馆举办的剪纸培训班,并获结业证书和陕西省艺术考级中心颁发的民间剪纸一级美术师证书。2004年元旦前,在岐山县文化馆举办了个人剪纸展,受到省、市有关专家、领导及各界人士的好评和赞扬。徐引娣的剪纸作品受到德国黑森州卡塞禾艺美术学院终身教授施凡米斯拉夫高度评价,并将50多幅作品带往德国陈列展出。

2004年受到法国著名刊物《家居廊》记者专门采访,11月发表了《剪不断美夙愿》专访文章向全世界介绍了最平凡的农家女用最忠诚的艺术语言,把自己最熟悉最热爱的事剪了出来。2004年作品《八仙过海》在杭州、浙江桐庐县举办的“神州风采”中国民间艺术之乡剪纸大赛中获铜奖;同年5月1日在南京博物院举办的国际民族民间艺术展中作品《福多财多》获优秀奖。

2008年4月5日随岐山展团到西洽会上现场剪纸表演,受到澳门行政长官何厚铧的接见和赞扬。2009年9月作品《庆祝国庆》在宝鸡市举办的“西秦巧娘”民间工艺品大赛中荣获一等奖。2009年10月在陕西省举办的首届妇女手工艺技能大赛中荣获二等奖。

2010年被评为市级非物质文化遗产传承人。

3.《岐山县文汇报》

纪念“讲话”发表70周年暨徐引娣剪纸艺术座谈会

发布者:李惠芳辛青华发布时间:2012-5-25 17:03:37

纪念“讲话”发表70周年——暨徐引娣剪纸艺术座谈会在县文化馆隆重举行

5月22日,岐山文化界纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年暨徐引娣剪纸艺术座谈会在县文化馆隆重举行。县人大常委会副主任刘谦,县文化广电局副局长曹丽娟,县文联副主席吴宏昌,著名画家付文刚, 县文化馆副馆长赵春侠同志和岐山书画院、县摄影协会、县漫画学会、县楹联诗词学会、县文学创作协会、县教育系统书画摄影协会负责同志和部分民间艺术家出席了会议, 会议由县政协副主席、县文化馆馆长张慎立主持。会议重温了讲话精神,畅谈了各自的创作体会,观摩研讨了徐引娣剪纸艺术作品, 举行了与会名家书画笔会。

70年前,在抗日战争的艰苦岁月,毛泽东同志发表《讲话》,论述了文艺与人民、文艺与政治、文艺与生活、文艺与时代、内容与形式、继承与创新、歌颂与暴露、普及与提高、世界观与文艺创作等一系列重要问题,确定了党对文艺工作的基本方针,指明了文艺“为什么人’的问题是一个根本的问题、原则的问题,指导和推动了党领导的文艺事业蓬勃发展。虽然《讲话》产生于抗日战争特定的历史条件,但它的精神并没过时。

弘扬《讲话》精神,就要忠于人民。我们的文艺,是人民的文艺,我们的艺术家是人民的艺术家,必须从人民中来,到人民中去,全心全意为人民服务,因为人民性是社会主义文艺的本质特征。弘扬《讲话》精神,就要贴近生活。生活永远是艺术的土壤,艺术永远是生活的庄稼。弘扬《讲话》精神,就要乐于奉献。文艺创作是艰苦的事业,没有奉献精神就难有大的作为。弘扬《讲话》精神,就要勇于担当。艺术家要振奋精神,勇于担当,更加自觉、更加主动地深入生活、深入实际、深入群众,用高度的文化自觉和文化自信,点燃创作激情,为人民抒写,为时代放歌。

从延安文艺座谈会到党的十七届六中全会,“人民”始终鲜明地镌刻在中国文学艺术的旗帜上,为中国文学艺术指引着前进的方向。中国文学艺术繁荣发展的光辉历程,也正是艺术家们与人民同心、与人民同行的历程。文艺为了人民,这不仅指出了中国革命文艺和社会主义文艺的根本属性,而且揭示了古往今来那些伟大艺术家们恒久生命力的奥秘。生活本来就是浩瀚的江海,人民的创造和实践永远大于个人的想象,我们面对的是巨大不竭的源泉,这是时代和人民对每一个心怀壮志的艺术家最慷慨、最丰盛的馈赠。这门课对我们现在的艺术家来说尤为必要。我们比我们的前辈更需要走出去。我们要迈开双脚,走出家门,老老实实做学生,向群众学习、向生活学习,走向田野大地,去经历风雨、去认识世界。

《讲话》发表70年来,我们党的中心任务、我们所处的社会环境发生了巨大而深刻的变化,但《讲话》的基本精神仍闪耀着真理的光芒,显示出不朽价值和现实的指导意义。我们纪念《讲话》,就是要沿着《讲话》指引的方向,更好地发挥文学艺术引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用,推出更多思想性艺术性观赏性相统一的精品力作,为人民奉献更好的精神食粮。

会议一致认为,学习践行《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,就必须毫不动摇地坚持“二为”方向,为人民抒写、为人民放歌。文艺工作者必须树立高度的文化自觉和文化自信,牢牢抓住建设社会主义核心价值观这个根本,进一步明确和坚定“文艺要为最广大的人民服务”的信念和立场,切实增强文艺创作的方向感,把文艺为社会主义服务、为人民大众服务的要求,鲜明地贯穿在文艺工作的全过程。

学习践行《在延安文艺座谈会上的讲话》精神,就必须毫不动摇地坚持“三贴近”原则,努力创作为大众所喜爱、为历史所铭记的精品力作。社会生活是文艺创作的不竭源泉,是文艺创作最生动、最丰富、最基本的原料富矿。坚持“三贴近”,是每个作家、艺术家创作生产精品力作的必由之路。