基本资料

姓名:张军科

性别:男

出生年月:1964年11月

民族:汉

传承人类别与级别:宝鸡市非物质文化遗产项目“扶风剪纸”代表性传承人

职业:中国梦文化艺术研究院院士;陕西省宝鸡市扶风县民间剪纸艺术家

从艺经历

酷爱剪纸

张军科自幼酷爱艺术,自创自玩。早在十岁时就用硬纸板剪皮影,晚上点油灯对着土墙演皮影,悟空八戒等人物跃然“墙”上。他在读书之余帮母亲的忙,练习了一些剪纸技艺。

从事纸花工艺创作

高中毕业之后,他便搞商品经营,同时用母亲传下来的技艺兼做纸花工艺,从扶风午井镇到岐山的罗局镇先后经营十多年。1984年,他以纸花工艺为业,一做就是20多年,艺术的手工功底便是这二十载辛苦汗水的结晶。在此期间,他用剪纸技艺便尝试着剪纸画创作。

专注创作剪纸

2008年,伴随着旅游业的发展,他来到关中风情园,一方面配合县文化馆搞剪纸非物质文化遗产的传承,一方面搞剪纸画的创作,同时还进行着以民俗历史为背景的《农闲图》的创作和以福寿喜为主题的系列团花图的创作

创剪纸世界吉尼斯纪录

2012年,张军科从上海大世界吉尼斯总部领回了“最长的剪纸长卷——《诗配画张军科剪纸》”证书。此前,他的剪纸作品已数次在全国获奖,其《十大元帅》、《四大伟人》等多幅作品被港澳台同胞及国外知名人士收藏。上海大世界基尼斯之最(最长的剪纸长卷——《诗配画张军科剪纸》),画芯尺寸为317.5米× 0.81米,该剪纸长卷由《五佛四菩萨》、《风情园》、《猴子抢亲》、《葫芦湖》、《24孝》等320幅以‘福、喜、寿’为主题的团花剪纸组成,辅以诗词。”长卷剪纸上,一幅基尼斯纪录获奖的证书赫然醒目。

代表作品

农忙图

《农忙图》标题寓意可谓深远,农村、农民、农业三农问题至关重要,中华传人一条龙,“农忙图”三字由三条龙“写”成。“农”字之龙,仰天大叫,祈求上天风调雨顺,五谷丰登;“忙”字之龙,上爪凌云,下爪着地,回视前方,它在忙碌着;“图”字之龙,农民的祈求与忙碌,图的是安居乐业,丰衣足食,这条龙首尾一圈为一家园,头居中间,安居乐业。君以民为本,民以食为天,农业是立国之本,三鼎而立居图下,龙叫凤应,四面飞来金凤凰为有求必应,有作为就有收获。在近10米的长卷上,总共有 12幅图,分别表现了割油菜、碾麦子、牛犁地、插秧、收高粱、拾棉花、摘辣椒等农村劳作场景。这12幅图既可单独观赏,连贯起来又系统表现了从夏到秋的劳动流程。全图共200多个人物,男女老少,神态各异,拉磨的驴、累得喘粗气的牛、笨重的碌碡等也跃然纸上,充满关中民俗风情。每幅画还有精心配制的文字,文图相得益彰,着实让人喜爱。

农闲图

所获奖项与荣誉称号

2010年《农忙图》在陕西省文化厅举办的“年迎国庆陕西省农民画新作大赛暨吉林东丰农民画邀请展”中获一等奖。

2012年《诗配画张军科剪纸》以“福寿喜”为三大主题的“最长剪纸团花图组”剪纸长卷,于年7月申请基尼斯并得以认证。

2012年作品“妙计回天”“五谷树”“中秋双节”在北京“迎党的十八大胜利召开书画展”中获得金奖。

2012年中国传统文化剪纸艺术博学名家。

2013年《燕子、咪咪和孩子》、《花木梭和花木瓢》和《中国梦》三幅作品,在中国传统诗书画协会“迎神十载人航天飞行成功中国当代书画展”中获金奖。

2013年在香港国际展贸中心慈善义拍6800元人民币全部捐给希望小学,获“中国慈善剪纸艺术爱心大使”的荣誉称号。

2013年《老八娶妻》四副剪纸画组,在“关陇地区民间剪纸精品展暨学术论坛”中获银奖。

2013年被陕西宝鸡市誉为“非物质文化遗产传承人”。其作品收录于《联合国教科文人类非物质文化遗产代表作品名录》。

2015年被中国梦文化艺术研究院聘任为院士,同时誉为“民族文化传播使者”称号。

媒体报道

1. 华商网

扶风农民艺人张军科 巧手剪出关中民俗画卷

(本组图片由本报记者 赵钊 摄)

“天下无事难媒人,只要媒人动嘴唇,老鼠和猫能结亲。”展开《农闲图》中相亲定亲的篇章,一只活灵活现的老鼠和温顺的猫咪正胸戴红花蹲在媒婆面前,在媒婆的说合下,猫和老鼠这对世代夙敌即将成为双宿双飞的一对儿。

近日,扶风农民剪纸艺人张军科历时5年时间,创作出了反映关中民俗风情的剪纸艺术作品,这幅剪纸是他至今最为得意的作品。说起创作由头,他说是因为自己深爱的这片关中热土给了他无尽的灵感,更希望通过自己手中的剪刀将美好的民俗生活完整地展现给三秦父老。

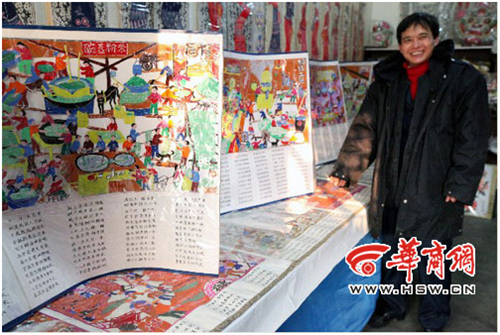

(在张军科家楼下,十多个人合力才能将24米长的剪纸作品《农闲图》展示开来)

■24米长卷、1248位人物展现关中风土人情

在张军科的家里,记者看到了他近日完工的24米长的剪纸《农闲图》,这幅画卷用27张组图完整地记录下了吃腊八、祭灶神、过新年、闹元宵等民俗和做豆腐、盘土炕、踏土墙等传统工艺,全图中1248位男女老少跃然纸上,他们神态各不相同,手摇纺车的妇女、舞着社火的青年惟妙惟肖。

在张军科看来,他创作的每一幅剪纸作品都是用一颗记录历史的心去潜心描绘的,一草一木、人物神态动作、屋内外陈设布局完全复原了当时的生活场景,他在每幅画作下附有歌谣,在张军科浓重的扶风方言的吟诵下,显得格外富有生活气息,打开这幅剪纸,这些生动的影像记录就像推开了一扇厚重的历史大门,将世人的记忆拉回到上世纪70年代的关中农村。

仔细观察画作,每一页都是一个故事、一个主题、一首歌谣,用质朴的韵律记录了百姓的日常生活,这种“一页、一画、一诗、一韵”的创作手法同时也是去年他完工的《农忙图》中叙事手法的再次延续。

《农闲图》画面中所剪出的人物数量在《农忙图》的基础上增加了6倍多,诗歌字数更是发展到12868个字,不管是从剪纸长度、画幅总数、人物数量、歌谣字数上都远远超出了《农忙图》。这些原汁原味的民歌民谣通俗易懂,句句言简意赅一韵到底,“腊八二百八十吃”中用“吃”字贯穿到底,既体现了民间文字原始的魅力,乡土气息浓郁的语言更是形象地说出了庄户人家真实的生活。

■创作灵感源自对家乡的深爱

从《农忙图》到《农闲图》这些带有浓厚关中风土气息的剪纸作品在他的手中逐一诞生,妻子说他为了生计白天在关中风情园里搞经营,晚上回到家里静下心来开始创作,有时候整夜不睡觉,坐在桌旁不是剪就是画,他眼前浮现的都是父辈们辛勤劳作的场面,农闲人不闲,建家园、忙纺织、做嫁妆的生动场景一幕幕呈现在他的眼前。

说起他的创作缘由,他将这些总结于对家乡的热爱,从小生长在农村,亲身经历并感悟了那段历史,张军科说:“在扶风的任何地方,只要你用心,都可以看到风土人情的缩影。”2008年祖国发生汶川地震后,举国上下素不相识的人站在一起、用不同方式奉献着爱心,共筑起大爱的长城,这些给了张军科巨大的触动和震撼。使得他想起了过去在关中民间那种一家有事大家帮,邻里乡亲其乐融融的场景,他希望用自己手中的剪刀,将这些呈现出来,为后人研究民俗风情留下一些生活的记录。

他创作这幅剪纸也是希望更多人能通过他的作品,了解陕西宝鸡、了解这里的风土人情,吸引更多的人来发现认识这片土地上人们的生活百态,也是将自己记忆中美好的风俗在现实生活中继续延伸。

(站在自己的作品前张军科充满了自豪)

■作品就是他生命的延续

作为黄土地的儿子,张军科受到母亲热爱剪纸的影响,从小就在自家的纸花店里帮忙,那时候他就爱上了裁剪纸张带来的乐趣。后来张军科制作《农忙图》和《农闲图》的工艺均另辟蹊径,他没有采用平常剪纸手艺通用的纸张,而是采用了一种纸花店里常见的“闪光纸”材料,这种纸柔软、轻薄、防水,也因为它光滑,给实际操作造成了很大的困难,一剪一滑随意性很大,稍有不慎剪刀就会将整张画作划破,这些困难使得像张军科这样做了20年的手艺人一次最多只能同时捏四张纸剪。

因为其工艺相当复杂,有一定难度,即便是从2000年公布了他的创作工艺之后,至今也没同行模仿这种工艺方法。“很多人劝我将制作工艺申报专利,我没有答应,我愿意和天南海北的艺人一起交流,将咱关中的民间手艺传到海外,这样民间的工艺才会出现欣欣向荣的局面。”张军科说。

经过近20年的磨炼,张军科还独创了在闪光纸上剪出“皴纹线条”的剪纸工艺,人物的发髻根根如丝,遒劲的古树表皮结痂不平、古枝错落带刺的样子,山石皴棱极不规则、土墙粗糙不平等细节都可以通过这种方法表现出来。另外,剪成后为了防止细微的线条被碰断,他还将用于染色的丙烯颜料悬空对剪纸进行涂染,使得丰富多彩的民俗生活在张军科的手中显得更加欢快红火。

回首他埋头创作的5年历程,曾一度受挫,也曾经历了家庭的变故而茫然,但是每当他看到那些没剪完的作品,又会重新燃起创作的激情,就像他所说,任何事情都没有他手中的剪纸重要,《农闲图》就是他生命的延续!

本报记者 张超

2. 新浪博客(西安宋健的博客)

创作源泉无穷尽

—宝鸡市扶风县剪画艺术家张军科印象

宋健 小雷

张军科,1964年出生于人杰地灵的陕西省扶风县午井镇小寨村。他自幼酷爱艺术,自创自玩。早在十岁时就用硬纸板剪皮影,晚上点油灯对着土墙演皮影,悟空八戒等人物跃然“墙”上,幼时的好奇心便萌发了他决心要打开梦寐以求的艺术之门……

作为农民的儿子,为谋生计,时而总要远离艺术的轨迹,进入谋生的人流,但艺术的震撼力却使他时而贴近它的轨迹。1984年,以纸花工艺为业,一做就是20多年,艺术的手工功底便是这二十载辛苦汗水的结晶。

在世界几千年的文明史中,中国书画艺术、手工工艺是全球公认的源远流长的人类瑰宝,但是现代高科技术的仿真,使得名家名画名人长期辛苦之作顷刻泛滥,真伪难辩,市场混乱,令人叫苦不迭。为此,张军科在长期实践中,认真思考、摸索,用闪光纸剪画,逐步形成了自已独特的风格——细微的拉丝,带皴的毛刺剪法——使得花鸟山水、人物房舍细腻逼真。它给绘画以工艺,给剪纸以创意,它是剪纸与农民画嫁接的硕果,是和普通剪纸无法比拟的,人工与机械无法拷贝的,是另一艺术品门类的诞生。一个创意,一次几张,限量绝版,且丰富的内涵,耐人寻味,其充分反映了中华传统文化底蕴的含金量和精湛细腻的手工功底及独特的工艺风格,绝非其它艺术品门类能相比拟,取绘画与剪纸之长,它是一种艺术品新门类的诞生。

有了这一工艺,那么其创作源泉在哪里呢?

秦地农作文化,关中风情民俗,在陕西腹地扶风的任何地方,只要你用心,都可以看到它的缩影。

也许是自幼“朝随父下地,暮看娘纺织”,张军科走进田间刨开一层层黄土,便仿佛看到祖辈汗水凝结的不同土质,父辈们的一幕幕辛勤劳作的场面便浮现在眼前,便成了其《农忙图》。走进村舍,在那夯实了地基的楼房下面,作者仿佛看到了失落的家园——农闲人不闲,男人建家园,妇女纺织忙,闺女做嫁妆,这便成了他《农闲图》的思路。黄土有多厚,农作文化就有多深;天地有多阔,风情民俗就有多广,创作源泉真乃无穷无尽。

张军科的代表作《农忙图》用闪光剪纸,炳烯染色,必久存不掉色。我们可以用“三绝”、“三感”和寓意深刻的标题来品味。

三绝:人文创意,作为一副曾经是社会化的农事活动场景,被现代化的农作方式掩埋于地下,成为失落的田园生活,它有纵深的挖掘潜力。手工艺,它以未曾尝试的闪光纸剪画工艺来表现。细腻、独到、别具匠心。让历史在细腻的工艺与色彩浸润中观照古今,为历史表现一绝集人文、工艺、历史三者为一体。

三感:视觉,《农忙图》从田间来,展现出一副无垠的绿色作物与镶嵌在其中男女耕作的紧张画面。从田间到收获碾打场,多彩多姿的丰收场景使人身临其境。奋袖出臂,意欲参与。嗅觉之感,它从泥土中来,带着泥土中浓香味,红的高粱黄的包谷,洁白的棉花场上堆着一串串辣椒使人垂涎三尺。果子枝头重,西瓜满地滚,豆子粒粒饱,谷子垂下头。听觉之感,它从田地来,带着静夜庄稼的拔节声,露水打枝声,陈风吹过庄稼叶摩擦声。它从农舍来,带着鸡鸣犬吠声,门窗紧闭声阖家欢笑声,展现出了农家美景,农家企盼与拼打在《农忙图》中表现得淋漓尽致。《农忙图》给人以看画听声和嚼味的多样欣赏效果。

《农忙图》标题寓意可谓深远。农村、农民、农业三农问题至关重要,中华传人一条龙,“农忙图”三字由三条龙“写”成。“农”字之龙,仰天大叫,祈求上天风调雨顺,五谷丰登;“忙”字之龙,上爪凌云,下爪着地,回视前方,它在忙碌着;“图”字之龙,农民的祈求与忙碌,图的是安居乐业,丰衣足食,这条龙首尾一圈为一家园,头居中间,安居乐业。君以民为本,民以食为天,农业是立国之本,三鼎而立居图下,龙叫凤应,四面飞来金凤凰为有求必应,有作为就有收获。

2008年春,张军科有幸被邀来到位于扶风新区的关中风情园,专搞剪画创作,这一工艺使得各方游客叹为观止,纷纷签名,行家名人互通技艺,各界人士给于很高的评价,《十大元帅》、《四大伟人》等多幅作品被台港澳同胞及国外知名人士收藏。

我们祝愿,张军科的艺术之树常青!

3. 宝鸡新闻网讯

扶风一民间艺人创剪纸世界吉尼斯纪录

陕西省宝鸡市扶风县民间剪纸艺术家张军科,日前从上海大世界吉尼斯总部领回了认定他“最长的剪纸长卷 —《诗配画张军科剪纸》”的大红证书。证书上说,5套剪纸作品主题广泛、自成体系、制作精美,共计320幅,画芯长317.5米,宽0.81米无人出其右。

这5套作品是张军科从2008年8月到2012年4月剪纸的心血结晶。他在10岁时就用硬纸板剪皮影,晚上点油灯对着土墙演皮影,悟空八戒等人物跃然“墙”上,幼时的好奇心便萌发了他决心要打开梦寐以求的艺术之门,开始跟随母亲学剪纸,至今被他剪掉的纸少说也有满满两大卡车。张军科在长期实践中,认真思考、摸索,用闪光纸剪画,逐步形成了自已独特的风格?——细微的拉丝,带皴的毛刺剪法——使得花鸟山水、人物房舍细腻逼真。它给绘画以工艺,给剪纸以创意,它是剪纸与农民画嫁接的硕果,是和普通剪纸无法比拟的,人工与机械无法拷贝的,是另一艺术品门类的诞生。为了丰富创作题材,他阅读史书,搜集民间故事、传说。既保持民族特色,又洋溢时代气息、吸收现代手法的创作思路,使他的作品摆脱了传统剪纸局限于吉祥物的小天地,常有传神之笔现于剪下。

张军科剪纸精品迭出,此次创剪纸世界吉尼斯纪录的剪纸长卷由《五佛四菩萨》、《风情园》、《猴子抢亲》、《葫芦湖》、《24孝》等320副以“福、喜、寿”为主题的团花剪纸组成,辅以诗词。2008年春,张军科有幸被邀来到位于扶风新区的关中风情园,专搞剪画创作,剪纸工艺使得各方游客叹为观止,纷纷签名,行家名人互通技艺,各界人士给于很高的评价,他精心创作的重头作品——关中农忙图。在近10米的长卷上,总共有 12幅图,分别表现了割油菜、碾麦子、牛犁地、插秧、收高粱、拾棉花、摘辣椒等农村劳作场景。这12幅图既可单独观赏,连贯起来又系统表现了从夏到秋的劳动流程。全图共200多个人物,男女老少,神态各异,拉磨的驴、累得喘粗气的牛、笨重的碌碡等也跃然纸上,充满关中民俗风情。每幅画还有精心配制的文字,文图相得益彰,着实让人喜爱。作品数十次在全国获奖,《十大元帅》、《四大伟人》等多幅作品被台港澳同胞及国外知名人士收藏。(唐志强)

4. 新华网、新浪陕西新闻、西部网、三秦各地、凤凰网、博宝咨询网、东方网腾讯网、DONews—互联网、大秦网、吉和网、新华报业网、中文化产业艺术网、扶风百姓网

本报讯 (记者程伟通讯员唐志强)扶风县民间剪纸艺术家张军科,日前从上海大世界吉尼斯总部领回了“最长的剪纸长卷——《诗配画张军科剪纸》”证书。此前,他的剪纸作品已数次在全国获奖,其《十大元帅》、《四大伟人》等多幅作品被港澳台同胞及国外知名人士收藏。

据了解,张军科早在10岁时就用硬纸板剪皮影,并跟随母亲学剪纸。他的作品摆脱了传统剪纸局限于吉祥物的小天地,常有传神之笔现于剪下,既保持了民族特色,又洋溢时代气息。

此次创上海大世界吉尼斯纪录的剪纸长卷,是张军科2008年8月至2012年4月的心血结晶,画芯长317.5米,宽0.81米,由《五佛四菩萨》、《风情园》、《猴子抢亲》、《葫芦湖》、《24孝》等320幅以“福、喜、寿”为主题团花剪纸组成,并辅以诗词。

5.新浪网

陕西省宝鸡市扶风县民间剪纸艺术家张军科,日前从上海大世界吉尼斯总部领回了被认定为“最长的剪纸长卷—《诗配画张军科剪纸》”的大红证书。此项目刷新了吉尼斯 NO: 02103纪录。张军科从2008年8月至2012年4月花了3年半的时间,完成了这幅长为317.5米宽为0.81米的剪纸长卷。今年7月吉尼斯世界纪录组委会为张军科颁发证书。该剪纸长卷由《五佛四菩萨》、《风情园》、《猴子抢亲》、《葫芦湖》、《24孝》等320幅以“福、喜、寿”为主题的团花剪纸组成,并辅以诗词。本报记者王东启摄

6.第一旅游网

博览会上,扶风剪纸寻商机

“这次商品博览会我可是来对了,不少游客很喜欢我的团花剪纸,团花剪纸刚刚荣获上海大世界基尼斯世界纪录。有家企业的老总还说要帮我把剪纸《农闲图》出成册子去卖呢!”在日前举办的第五届陕西商品博览会宝鸡扶风展台前,参会剪纸艺人张军科兴奋地告诉笔者。

用剪纸彰显关中精神

48岁的张军科出生在扶风县午井镇小寨村四组的一个剪纸世家。他10岁时就用硬纸板剪皮影,晚上点油灯对着土墙演皮影,悟空、八戒等人物跃然“墙”上。渐渐地便萌发了对艺术的追求,他开始和母亲学剪纸,至今被他剪掉的纸少说也有满满两大卡车。

作为一名扶风县土生土长的民间剪纸艺人,张军科心中一直有一个结:同样是剪纸,外面宣传和有资料记载的大都是陕北、乾县等地的,而宝鸡的剪纸特别是扶风的剪纸很少提及。

为此,张军科开始潜心钻研剪纸艺术。他摸索出的电光纸剪画逐步形成了剪纸的独家工艺,细微的拉丝、带皴的毛刺剪法使剪出的花鸟山水、人物房舍细腻逼真,剪纸颜色也由单色变成了多彩的。其中,电光纸剪画《农忙图》获2010年陕西省迎国庆农民画新作大赛、吉林东风农民画邀请赛一等奖,《十大元帅》、《四大伟人》等多幅作品被台港澳同胞及国外知名人士收藏。

与传统剪纸不同,张军科的剪纸不是单幅,而是系列。同时,张军科给他的每幅剪纸都配上了诗,而且这些诗都是一韵到底,通俗易懂,朗朗上口。为了丰富创作题材,他经常阅读史书,搜集民间故事、传说,使作品摆脱了传统剪纸局限于吉祥物的小天地,常有传神之笔现于张军科的剪下。

西府地区有着独特的历史文化和风俗习惯,同时还有一些美丽的传说,在张军科的剪纸中,从秦腔名戏《法门寺》到农家传统《做豆腐》、《豌豆粉条》、《手工挂面》、《棉线工艺》都有体现。同时,张军科吸收了国画、当地农民画、皮影等艺术的创作手法,创作出了《富贵牡丹》、《八仙过海》、《大观园》等诸多作品,画中人物由传统的一两个人增加到十多个人。

“剪纸是原生态下的文化艺术,是劳动者从劳动中提取出来的语言,用工艺画面展现,关中语言解读,可以让人们感知质朴的关中风俗、家庭观念、道德风范,从而倡导关中精神的回归,这是一件有意义的事情。”张军科说。

让扶风剪纸走近游客

2008年春,张军科受邀前往位于扶风新区的关中风情园从事剪画创作。“很多游客都很喜欢我的剪纸,除了购买,还有游客向我索要签名,一些剪纸的行家名人也前来切磋技艺,看到大家开始认可扶风剪纸,我的心里美滋滋的。”张军科自豪地说。

十几米长的圆形剪纸长卷席地展开,卷轴尽头厚厚一卷还未曾打开,长卷上不论是人物还是动物,都惟妙惟肖,栩栩如生,似乎要从画面里一跃而出。画面中,人们敲锣打鼓,唢呐齐鸣,甚至连喜鹊也来跟着凑热闹,一派农民丰收喜悦的氛围。

“上海大世界基尼斯之最(最长的剪纸长卷——《诗配画张军科剪纸》),画芯尺寸为317.5米× 0.81米,该剪纸长卷由《五佛四菩萨》、《风情园》、《猴子抢亲》、《葫芦湖》、《24孝》等320幅以‘福、喜、寿’为主题的团花剪纸组成,辅以诗词。”长卷剪纸上,一幅基尼斯纪录获奖的证书赫然醒目。

“这幅作品一共有320米,重量约50公斤,前后做了4年,剪刀磨秃了四五把。为了省钱,我们在西安书院一装裱店学装裱,自己回家装。” 张军科感慨道。这幅作品去年7月底成为上海大世界基尼斯纪录后,又成为上海大世界基尼斯网站的点击量之最。有网友评论它是“陕西人的骄傲,应该去各地展览”。

“很多游客说我的剪纸可以称作关中民俗的‘活字典’,也有不少人建议我做剪纸作品的巡展,让更多的人了解关中风情,了解扶风剪纸,目前正打算把近3000幅剪纸作品分一下类,然后去更多的展会向游客展示。”张军科说

期待作品向旅游商品转型

“腊月腊八家家吃,自古风俗年年吃,城里吃,乡里吃,天南地北一起吃,百姓吃,官员吃,皇上跟咱一起吃。”展位前,张军科指着由12幅大图构成的剪纸画《农闲图》,用朗朗上口的关中方言向游客解读西府地区人们的饮食风俗,听着他风趣又极为押韵的打油诗,许多游客聚上来津津有味的听着。“真有意思,这些图形展示了关中过大年的年俗风情,看着这图,听着这诗,让我想起了小时候过年时的情形。”一位游客说。

“这部作品太大了,携带不方便,可以尝试翻印成小册子,这么好的关中民俗不传播出去可惜了。”一位游客提出了自己的想法。“这些作品好是好,但是要是作为商品来出售包装上还是粗糙了点,可以再艺术加工一下。”另一位游客也积极出着主意。

剪纸,已经成为张军科的事业,然而,日子却因为剪纸而变得捉襟见肘。张军科告诉笔者,为了支持他完成剪纸长卷,妻子给他帮忙,女儿更是在高考之前放弃了学业,打工来维持全家人的生活。在装裱剪纸长卷的过程中,因为没钱,他把老家准备盖房的砖头卖了3000多元。他的许多剪纸作品都静静地躺在工作室里,转化成商品的并不多。

宝鸡的民间工艺品诸如泥塑、皮影、剪纸、木版年画、马勺脸谱等,可谓璀璨夺目。近年来,泥塑、木版年画在国内外声名鹊起,从生产到包装,已经实现了艺术与商品的成功对接,泥塑之乡凤翔县六营村的泥塑已经形成了产业化发展。但是,目前张军科的剪纸还只停留在艺术阶段,即使当做商品来销售,他的作品包装显得有些粗糙,许多剪纸只是简单地用一层塑料纸来包装。而且,他的剪纸篇幅都很大,单幅剪纸的规格基本在60cm×60cm以上,这样大幅的剪纸一般游客也不好携带。“这是我们第一次走出来参加这么大的商品博览会,很多热心游客提出了很多好的建议,我们会把这些剪纸图集印刷成小册子尝试推广,要是能把这些作品转化成旅游商品,就能让更多的人了解扶风剪纸艺术了。”临走时,张军科再三拜托笔者帮忙寻找开发旅游商品的人给自己的作品出点子。